行銷漏斗早在 1924 年就已經被提出了,甚至在更早就已經有其雛形,算得上是盛行許久的行銷理論,經過多年的變形與發展,也有許多版本、差異化。但萬變不離其宗,行銷漏斗的核心概念仍然依循著 100 年前的思考方式,我得說:早已經過時了!這篇文章我會先介紹整個理論,也會說明幾個比較常見的版本與應用方式,然後針對整個理論的本質缺點告訴你,這個理論只有在很少的狀況下適用。

行銷漏斗的理論依據

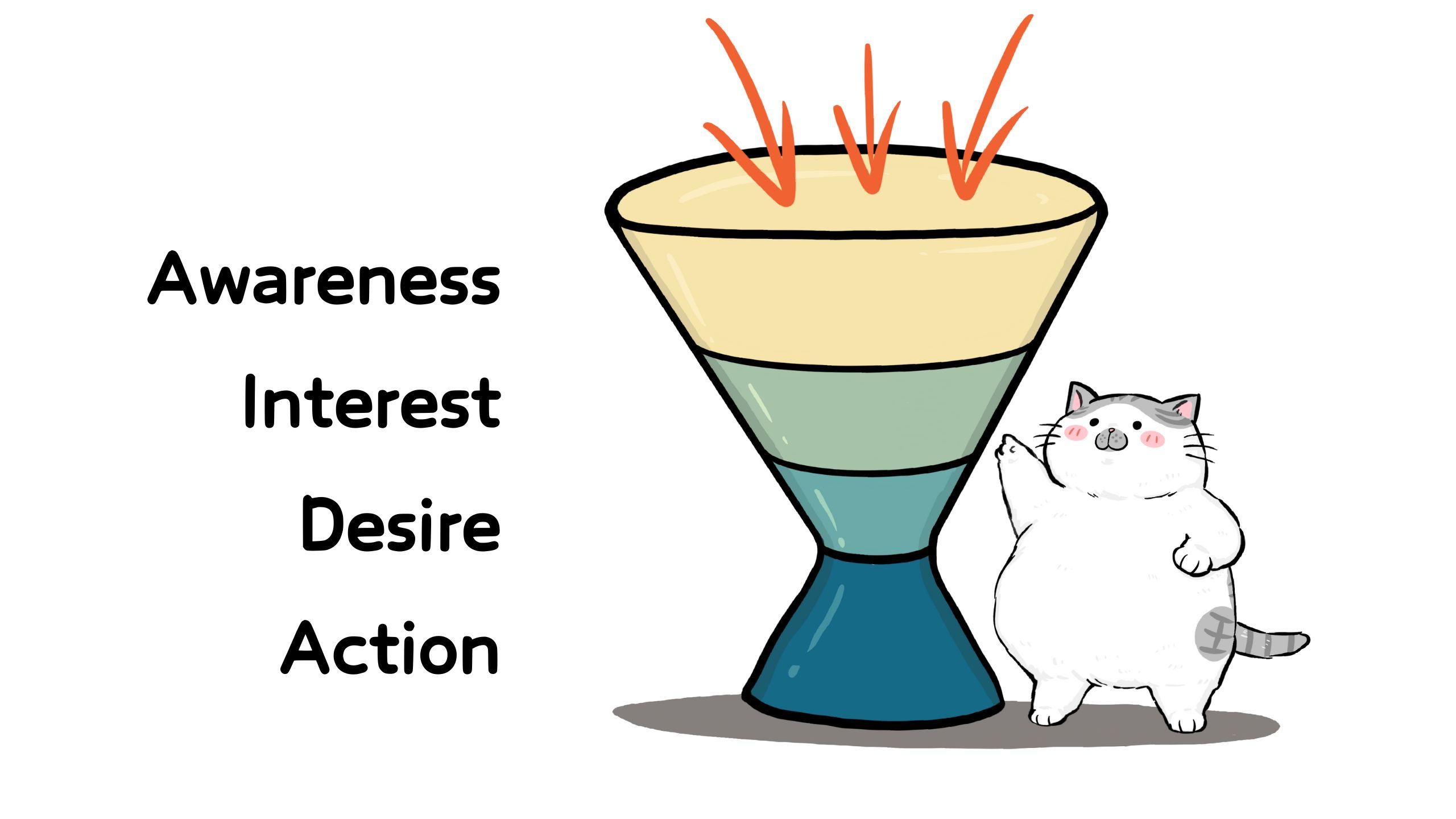

行銷漏斗的最核心認知,是將消費者歷程切割成幾個階段,並且在每個階段推進消費者前往下一個階段,也因此成為一個漏斗形狀,最經典也是最早提出的版本,將消費者分為以下四個階段:

- Awareness(察覺):讓消費者看到或接觸到產品,讓消費者知道有這個品牌。

- Interest(引起興趣):促使消費者對品牌產生興趣,想更進一步了解,主動進行了解與研究。

- Desire(購買慾望):讓消費者從「喜歡」變成「想要」,開始進行產品比較、使用者心得查詢等等。

- Action(實際行動):讓消費者完成特定動作,像是購買商品、加入會員、免費試用等。

針對這些行為制定對應的行銷方針,最常見的分類方式與作法如下:

- Awareness(察覺):廣告、網紅行銷等容易主動曝光接觸消費者的行銷行為。

- Interest(引起興趣):SEO 文章、社群、影片等進一步可被查找的行銷內容。

- Desire(購買慾望):使用者評價、評價網站、比較文章等等行銷內容。

- Action(實際行動):具體的行為追蹤,例如:購買商品、加入會員、免費試用等。

市場上有許多人就是以這樣的行銷邏輯進行佈局,試圖優化每個階段的達成行為(轉換率優化),在這裡我先不批判(後半段統一說明),大家在這裡只需要知道這就是行銷漏斗的最初版本即可。

不同的行銷漏斗演進

時代的演進也讓這個理論出現了許多變形,最初的模型常被稱為:AIDA,而在此模型上增加 Retention(留存),就是以再行銷的概念演變而成的新版模型:AIDAR。實際上就是在原本的行動後,進行留存用戶的行銷設計。

另一個也很有名的變形是 AARRR 行銷漏斗:

- Acquisition(獲得):第一次向客戶行銷後,有多少人點擊廣告、或瀏覽品牌網站?

- Activation(活化):將獲得的潛在客戶變成活躍的、可能行動的客戶。

- Retention(留存):如何讓潛在客戶再度回來光顧網站或進行下一步?

- Revenue(收入):有多少客戶願意付費、或購買商品?

- Referral(推薦):有多少客戶會推薦你的品牌或商品給其他人?

另外也有如飛輪模型(Flywheel)等模型試圖打破垂直的行銷流程,其實這些行銷漏斗都僅是在不同的階段進行切割,不是更細緻的區分行為、就是增加過去沒有想到的範疇,本質上:通通都是在將消費者歷程切割成幾個階段,並且在每個階段推進消費者前往下一個階段。

而這個做法,是錯的!!!

行銷漏斗的缺陷

我認為以行銷漏斗理論被提出的年代來說,確實是一個精簡且有效的行銷理論,這是因為當時的消費環境,極度缺乏資訊傳播的條件,一般的消費者宛如襁褓中的嬰兒,是需要廠商教育的,在這種環境下,以流程化的規範進行消費者切割再合理不過。但應該不用我來強調這種時代早就結束了,現在的環境資訊傳播速度之快遠超想像,消費者再也不是需要被灌輸資訊的被動接收者了!這也就導致了「行銷漏斗」從本質內核,與現在的市場環境格格不入!

無聊的步驟只是在自我催眠

幾個簡單的想法就可以輕易打破行銷漏斗理論:如果消費者跳步驟,這個理論還有用嗎?如果消費者在階段上回溯(從下面往上走),行銷漏斗怎麼規劃?簡單來說,如果消費者不遵守行銷漏斗想要的流程,那這個理論還有用嗎?

所以,實際上行銷漏斗的步驟,不過是行銷人員自我安慰的工具罷了,透過制定更細緻的步驟、多餘的 KPI、自以為是的階段性目標,來讓自己表現的好像可以掌握消費者行為,實際上根本連追蹤個體使用者流程都沒做到,只是在量化的數據上找尋自我安慰而已。

讓我用白話文重新說明上面這一段:行銷漏斗就像是在 RPG 遊戲中制定關卡,玩家(消費者)需要完成每個關卡才能往下走,每個關卡有固定的順序,有需要達到的目標,可實際上:消費者不是玩家,他們並不理解為什麼要被規範行為,也因此,他們常常會做出不在規範流程中的事情!此外,更嚴重的問題是,數據追蹤並不是針對每個人的實際行為進行追蹤,而是僅追蹤完成每個關卡的人數,而理所當然的越難的關卡完成人數會越少。但這並不代表大家都是從簡單的關卡一路完到底。舉例來說:

- Awareness(察覺):有 1000 人看廣告。

- Interest(引起興趣):有 100 人參與社群。

- Desire(購買慾望):有 30 人查詢評價等細節。

- Action(實際行動):有 5 個人購買。

上面這些數據就是行銷漏斗最常看到的資料,我只問一個問題,請問:那 5 個購買產品的人,一定是那 1000 個看廣告的人當中之一嗎?不一定對吧,如果這個答案是不一定,那這個理論的數據要追蹤來幹嘛?企業所期待的最終目標,根本無法被證明與前置行為具有足夠的關聯性,那前面那些行銷步驟,難道不是行銷人的自我安慰嗎?

簡單來說,行銷漏斗的步驟只是行銷人員希望消費者遵循的規則,可是多數消費者根本不知道有這些規則,也根本懶得鳥你。

碎片化的印象,不利於品牌成長!

行銷漏斗的缺點並不只是無傷大雅的浪費時間而已,更嚴重的是遵循這個理論所產生的行銷行為,其實是會傷害品牌成長的,具體的原因有兩個:

- 行銷漏斗會產生不同價值認知的曝光環境,當行銷人員用不同的角度規劃行銷管道時,極有可能會弱化甚至是割裂品牌的印象,舉例來說:如果在廣告上追求的是曝光、而在社群上追求的是引起興趣,帶來的效果只會是消費者對品牌沒有一致性的認知,因為我們也是把每個階段獨立思考,自然消費者也無法感受到品牌的整體性,而這樣的做法會直接導致企業失去建構品牌印象的機會,是一種殺雞取卵的行為。

- 行銷漏斗是一種量化思想的典型,而這種思考方式其實是對消費者的不尊重,換句話說,透過行銷漏斗,行銷人員在意的將會是每個階段完成的 KPI 數值,而不是每個消費者所感受到的體驗,這將會導致行銷活動的規劃是以完成特定目標而存在,而不是企業的終極目標而行動,例如:某些為了曝光的廣告,會僅為了要曝光而忽略了企業的核心價值。這種問題往往是在採用行銷漏斗這種割裂式的行銷思維才發生,不可不防。

簡單一點來說就是:行銷漏斗的思維方式會讓行銷人員專注在每個階段的成果,而不是整個商業目標,這一點不止浪費資源,也會讓消費者感受到困惑。

什麼時候可以用行銷漏斗?

我們已經實錘了行銷漏斗理論的過時,但這個理論並非完全無用,只是現代市場的複雜性不再合適,不過如果我們能將環境轉換成資訊相對封閉的情境,依然可以很合理的採納行銷漏斗。例如:相對複雜的活動網頁、或者線下活動(解謎、闖關這類),在這些特定的情況下,行銷漏斗仍然是好用的理論。

雖然說存在即是真理,我們不該否定歷史脈絡,以現代的角度批判過去的理論,這是對當時環境的不公平,這一點我承認。但由於這個理論仍然被大量的誤用,我認為行銷從業人員如果只會囫圇吞棗,不思考每種理論的適用性,隨手拿些高大尚的理論,似是而非地從事行銷工作,那是一種對自己專業的不尊重,也是阻礙行銷界持續進步的原罪,我認為諸如行銷漏斗等過時的理論,早就該有人進行批判了!

在這裡我也提醒大家,不要誤以為那些受到傳播、推廣的知識就是有價值的,行銷漏斗為何得到推廣與發展?只是因為容易理解,執行方法直觀,但如果你對自己的事業進行簡化妥協,必然會影響企業成就,只為了自己思考方便,就想要走捷徑,能不能接受就請自己評估吧。

發佈留言